„ÉŹ„ā§„Éē„Āģ„āĄ„ĀĎ„Ā©„ĀĮťė≤„Āí„āčÔľüŤĶ§„ĀŅ„ÉĽŤ∑°„ĀĮśģč„āčÔľü

Áõ£šŅģ

ŚÖÉśĚĪšļ¨ŚĆĽÁßĎŚ§ßŚ≠¶Śä©śēôśéą„ÄÄŚĆĽŚłę„ÄÄťąīśú®ŚíĆšŅ°

„Āď„ĀģŤ®ėšļč„Āß„āŹ„Āč„āč„Āď„Ā®

„ÄĆ„ÉŹ„ā§„Éē„Āß„āĄ„ĀĎ„Ā©„ĀĮśú¨ŚĹď„ĀęŤĶ∑„Āď„āčÔľü„Äć„ÄĆŤĶ§„ĀŅ„ĀĮ„ĀĄ„Ā§„Āĺ„ĀßÁ∂ö„ĀŹÔľü„Äć„ÄĆŤ∑°„ĀĮśģč„āč„ĀģÔľü„Äć‚ÄĒ„ĀĚ„āď„Ā™šłćŚģČ„āí„ÄĀšĽēÁĶĄ„ĀŅ„ÉĽŚéüŚõ†„ÉĽšļąťė≤„Āģť†Ü„Āߍ™≠„ĀŅŤß£„Āć„Āĺ„Āô„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀ„ÉŹ„ā§„ÉēŚČć„ĀęLDMÔľąŚ§öťáćŤ∂Öťü≥ś≥ĘԾȄāíŚÖ•„āĆ„āč„Ā®ÁÜĪ„Ɇ„É©„ĀĆŤĶ∑„Āć„Āę„ĀŹ„ĀŹ„ÄĀŤĶ§„ĀŅ„ĀĆŚľē„Āć„āĄ„Āô„ĀĄÁźÜÁĒĪ„ÄĀ2ťÄĪťĖď„Āä„Āć√ó4Śõě„Āߌßč„āĀ„āčŚģČŚÖ®„Ā™ťÄö„ĀĄśĖĻ„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ťõÜšł≠„āĪ„āĘ„Āģ„Āä„Āô„Āô„āĀśĖĹŤ°ď„Āĺ„Āß„ÄĀśúÄŚĺĆ„Āĺ„Āߍ™≠„āĀ„Āį‚ÄúśÄĖ„Āē‚ÄĚ„āą„āä‚ÄúÁīćŚĺó‚ÄĚ„ĀĆŚčĚ„āč„ĀĮ„Āö„Āß„Āô„Äā

1. „ÉŹ„ā§„Éē„Ā®„ĀĮ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™śĖĹŤ°ďÔľü

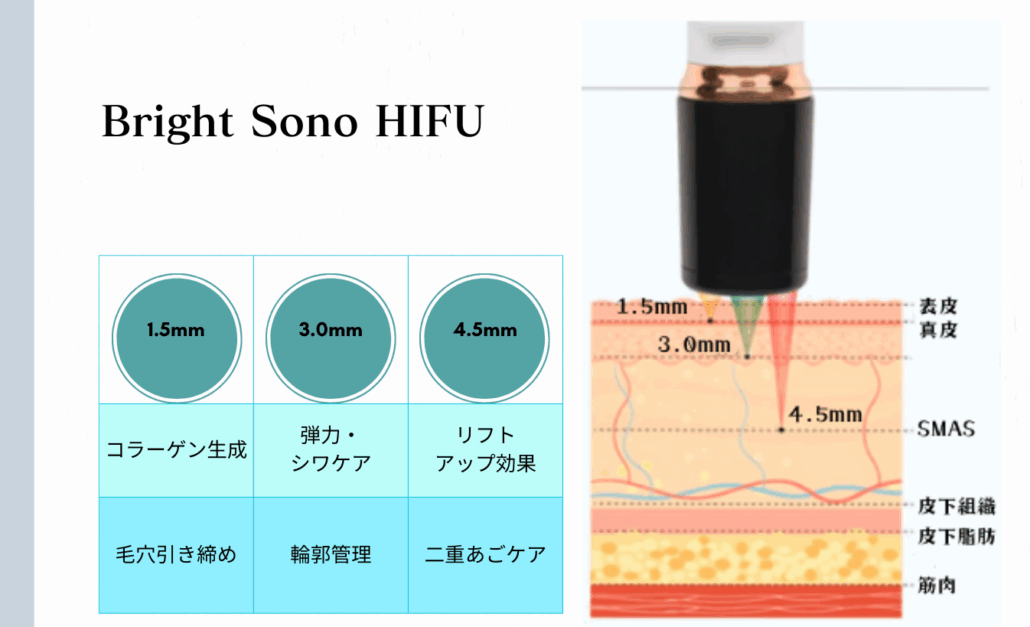

„ÉŹ„ā§„ÉēÔľąHIFUԾȄĀĮŤ∂Öťü≥ś≥Ę„ĀģÁÜĪ„āíÁčô„Ā£„Āüś∑Ī„Āē„Āę„ÉĒ„É≥„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„ĀߌĪä„ĀĎ„āčśĖĹŤ°ď„Āß„Āô„ÄāšłÄŤą¨ÁöĄ„Āę1.5 / 3.0 / 4.5mm„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āüś∑ĪŚļ¶„āíšĹŅ„ĀĄŚąÜ„ĀĎ„ÄĀśĶÖ„ĀĄŚĪ§„Āß„ĀĮŤ≥™śĄü„āĄ„ā≠„É°„Āģśēī„ĀĄ„ÄĀ„āą„āäś∑Ī„ĀĄŚĪ§„Āß„ĀĮ„Éē„āß„ā§„āĻ„É©„ā§„É≥„ĀģŚõļŚģöśĄü„ĀģŚźĎšłä„āí„Ā≠„āČ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāť°Ē„ÉĽť¶Ė„ÉĽ„Éá„ā≥„Éę„ÉÜ„Āĺ„Āß„āę„Éź„Éľ„Āß„Āć„Ā¶„ÄĀťÉ®šĹć„ĀĒ„Ā®„Āęś∑Ī„Āē„ā팹á„āäśõŅ„Āą„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā

‚Äú„āĄ„ĀĎ„Ā©‚ÄĚ„ĀĆŤęĖÁāĻ„Āę„Ā™„āč„Āģ„ĀĮ„ÄĀÁÜĪ„ĀĆšłÄÁāĻ„ĀęŚĀŹ„āč„Ā®Ť°®ťĚĘ„ĀģŤ≤†śčÖ„ĀĆŚĘó„Āą„āč„Āü„āĀ„Äā„ĀĚ„Āď„Āߌ§ßŚąá„Ā™„Āģ„ĀĆśĖĹŤ°ď„ĀģťĖďťöĒ„Āß„Āô„ÄāŚģüťöõ„ĀģśĖĹŤ°ď„Āß„ĀĮ„ÄĀ„āł„āß„Éę„ĀģŚ°óŚłÉ„ÄĀŤāĆ„Ā®„ĀģŚĮÜÁĚÄ„ÄĀŚźĆ„ĀėŚ†īśČÄ„Āßś≠Ę„āĀ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚüļśú¨„ĀĆśėéÁ§ļ„Āē„āĆ„ÄĀŚźĆšłÄťÉ®šĹć„ĀģšĹŅÁĒ®ŚĎ®śúü„ĀĮ„ÄĆ7śó•ŚĺĆšĽ•ťôć„Äć„ĀĆŚüļśļĖ„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚä†„Āą„Ā¶„ÄĀśĖĹŤ°ďŚĺĆ7śó•šĽ•ŚÜÖ„ĀĮ„āĶ„ā¶„Éä„āĄŚľ∑„ĀĄŤßíŤ≥™„āĪ„āĘ„āíťĀŅ„ĀĎ„āč„Ā™„Ā©„ĀģÁĒüśīĽťĚĘ„Āģś≥®śĄŹ„āāÁ§ļ„Āē„āĆ„ÄĀ‚ÄúÁÜĪ„āíŚÖ•„āĆ„āč‚ÜíŚģą„āč‚ÄĚ„Āĺ„Āß„ĀĆ„āĽ„ÉÉ„Éą„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

„Āē„āČ„Āę‚ÄúŚČćŚá¶ÁźÜ‚ÄĚ„Ā®„Āó„Ā¶ś≥®Áõģ„Āē„āĆ„āč„Āģ„ĀĆLDMÔľąŚ§öťáćŤ∂Öťü≥ś≥ĘԾȄÄāŤ°®Áöģ„É™„É≥„ÉĎ„ĀęŤÄĀŚĽÉÁČ©„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„ĀĽ„Ā©Ť∂Öťü≥ś≥Ę„ĀģťÄŹťĀéťáŹ„ĀĆšłč„ĀĆ„āä„ÄĀŚäĻśěú„ĀĆŚľĪ„ĀŹ„Ā™„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀ„Āĺ„ĀöťÄö„āäťĀď„āíśēī„Āą„āč„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀģÁāĻ„ĀĆ„ÄĀ„ÉŹ„ā§„Éē„Āģ„āĄ„ĀĎ„Ā©„ÉĽŤĶ§„ĀŅ„Āģšļąťė≤„Āę„āāÁõīÁĶź„Āó„Āĺ„Āô„Äā

2. „ÉŹ„ā§„Éē„ĀģŤĶ§„ĀŅ„ĀĮ„ĀĄ„Ā§„Āĺ„ĀßÔľüťē∑Śľē„Āč„Āõ„Ā™„ĀĄ„ā≥„ÉĄ„Ā®„āĽ„Éę„Éē„āĪ„āĘ

ŤĶ§„ĀŅ„ĀĮ„ÉŹ„ā§„ÉēŚĺĆ„Āę„āā„Ā£„Ā®„āāÁõłŤęá„ĀĆŚ§ö„ĀĄŚŹćŚŅú„Āģ„Ā≤„Ā®„Ā§„ÄāŚ§ö„ĀŹ„ĀĮŤĽĹŚļ¶„ĀßšłÄťĀéśÄß„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ÄĆťē∑Śľē„Āč„Āõ„Ā™„ĀĄ„ÄćťĀčÁĒ®„āíśúÄŚąĚ„Āč„āČÁĶĄ„ĀŅŤĺľ„āÄ„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ßŚąá„Āß„Āô„Äā

„Āĺ„ĀöŚĹďśó•„Äúśēįśó•„ĀĮ„ÄĀŤ°ÄŤ°Ć„āíťĀéŚČį„Āęšłä„Āí„ā荰ĆÁāļÔľąťē∑ťĘ®ŚĎā„ÉĽ„āĶ„ā¶„Éä„ÉĽśŅÄ„Āó„ĀĄťĀčŚčēԾȄāíťĀŅ„ĀĎ„ÄĀ„Āď„Āô„āČ„Ā™„ĀĄ„ÉĽšŅĚśĻŅ„ĀĮŚéö„āĀ„Āę„ÄāŚģČŚÖ®śČ蝆܄Āģś≥®śĄŹ„Āß„ĀĮ‚ÄúśĖĹŤ°ďŚĺĆ7śó•šĽ•ŚÜÖ„ĀĮ„āĶ„ā¶„Éä„āĄŤßíŤ≥™ťô§ŚéĽ„Ā™„Ā©Śľ∑„ĀĄŚąļśŅÄ„āíśéß„Āą„āč‚ÄĚ„Ā®śė鍮ė„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮÁÜĪ„ĀĆŚÖ•„Ā£„ĀüÁõīŚĺĆ„ĀģÁöģŤÜö„ĀĮŚ§ĖÁöĄŚąļśŅÄ„ĀęśēŹśĄü„Ā™„Āü„āĀ„Āß„ÄĀŤĶ§„ĀŅ„ÉĽ„ĀĽ„Ā¶„āä„ĀģŚįĺ„āíšľł„Āį„Āē„Ā™„ĀĄ„Āü„āĀ„ĀģŚģą„āä„Āß„Āô„Äā

ťē∑Śľē„ĀŹŤĶ§„ĀŅ„ĀģŤÉĆśôĮ„Āę„ĀĮ„ÄĀšĻĺÁá•„Ā®ÁÜĪ„Ɇ„É©„ĀĆÁĶ°„ĀŅŚźą„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„ÄāšĻĺÁá•„ĀĆŚľ∑„ĀĄśó•„Āę„ÉŹ„ā§„Éē„ā퍰ƄĀÜ„Ā®„ÄĀÁĶĄÁĻĒ„Āł„ĀģŤ≤†śčÖ„āĄ„Āł„Āď„ĀŅ„É™„āĻ„āĮ„ĀĆšłä„ĀĆ„āčśĀź„āĆ„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„ā≥„É≥„Éá„ā£„ā∑„Éß„É≥„ĀĆśēī„āŹ„Ā™„ĀĄśó•„ĀĮ„ÉŹ„ā§„Éē„ā퍶čťÄĀ„ā茹§śĖ≠„ĀĆÁ§ļ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Ā§„Āĺ„āä„ÄĀ„ÄĆšĽäśó•„ĀĮLDM„Ā†„ĀĎ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜśüĒŤĽü„Āē„ĀĆ„ÄĀÁĶźśěúÁöĄ„ĀęŤĶ§„ĀŅ„Āģťē∑śúüŚĆĖ„āĄ„Éą„É©„ÉĖ„Éę„ĀģŤäĹ„āíśĎė„āÄ„Āď„Ā®„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„āč„Āģ„Āß„Āô„Äā

„Āĺ„Āü„ÄĀŤĶ§„āČť°ĒÔľąśĮõÁīįŤ°ÄÁģ°„ĀģŤ≤†śčÖԾȄĀĆśįó„Āę„Ā™„āč„āŅ„ā§„Éó„ĀĮ„āĀ„Āź„āä„ĀģŚĀúśĽě„ĀĆŤÉĆśôĮ„Āę„Āā„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ö„ĀŹ„ÄĀLDM„Āߌ∑°„āä„āíśēī„Āą„āč„āĪ„āĘ„āí„ā™„āĻ„āĻ„É°„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŚÖą„ĀęťÄö„āäťĀď„āíśēī„Āą„āč‚Üíśú¨Áē™„ĀģÁÜĪ„ĀĆŚĚᚳĄĀęŚÖ•„āä„āĄ„Āô„ĀĄśĶĀ„āĆ„Āę„Āô„āĆ„Āį„ÄĀÁāĻÁöĄ„Ā™ťĀéÁÜĪ„ĀĆŤĶ∑„Āď„āä„Āę„ĀŹ„ĀŹ„ÄĀŤĶ§„ĀŅ„ĀĆŚľē„Āć„āĄ„Āô„ĀĄśĚ°šĽ∂„āíšĹú„āĆ„Āĺ„Āô„Äā

Ť¶ĀÁāĻ

ŤĶ§„ĀŅ„āíťē∑Śľē„Āč„Āõ„Ā™„ĀĄťćĶ„ĀĮ„ÄĀÔľą1ÔľČ7śó•ťĖď„ĀĮŚąļśŅÄ„āíťĀŅ„ĀĎ„āčÁĒüśīĽ„ÄĀÔľą2ԾȚĻĺÁá•„ĀģŚľ∑„ĀĄśó•„ĀĮ„ÉŹ„ā§„ÉēŚõěťĀŅ„ÄĀÔľą3ԾȜĮéŚõěLDM„āíŚÖąŤ°Ć„ĀģšłČśú¨śüĪ„ÄāŤĶ§„ĀŅ„Āģ‚ÄúŚáļŚŹ£‚ÄĚ„āíśúÄÁü≠ŚĆĖ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā

3. „ÉŹ„ā§„Éē„Āߍ∑°„ĀĆśģč„āč„Āģ„ĀčÔľü

Ť∑°„ĀĆśģč„āč„āĪ„Éľ„āĻ„ĀĮÁ®Ä„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„āľ„É≠„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāŤ¶čŚąÜ„ĀĎ„ā荶≥ÁāĻ„ĀĮ„ÄĆŤČ≤„ÉĽśúüťĖď„ÉĽŤß¶śĄü„Äć„ĀģšłČ„Ā§„ÄāŤĶ§„ĀŅ„ÉĽŤĽĹ„ĀĄŤČ≤„āÄ„āČ„ĀĆśēįśó•„Äú1ťÄĪťĖď„ĀĽ„Ā©„ĀߍĖĄ„ĀŹ„Ā™„āč„Āģ„ĀĮśÉ≥ŚģöŚÜÖ„ĀģÁĶĆťĀé„Āß„Āô„ÄāšłÄśĖĻ„ÄĀÁóõ„ĀŅ„āíšľī„ĀÜŚľ∑„ĀĄŤČ≤Ś§ČŚĆĖ„āĄŤß¶„āĆ„āč„Ā®Á°¨„ĀĄ„ÉĽŚáĻ„āÄ„Ā™„Ā©„ĀģŚ§ČŚĆĖ„ĀĆťē∑„ĀŹÁ∂ö„ĀŹ„Ā®„Āć„ĀĮ„ÄĀŚĆĽÁôāś©üťĖĘ„ĀģŚŹóŤ®ļ„āíśé®Ś•®„Āó„Āĺ„ĀôÔľąÁāéÁóáŚĺĆ„ĀģŤČ≤Áī†ś≤ąÁĚÄ„āĄŤĄāŤā™ŤźéÁłģ„Ā™„Ā©„ÄĀťĎĎŚą•„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āę„Ā™„āč„Āü„āĀԾȄÄā

śģč„Āē„Ā™„ĀĄ„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀÁÜĪ„āíšłÄÁāĻ„Āę„Āü„āĀ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ÄāśĖĹŤ°ďśČ蝆܄Āę„ĀĮ„āł„āß„Éę„ā팰ó„āč„ÉĽŚĮÜÁĚÄ„ÉĽŚźĆ„ĀėŚ†īśČÄ„ĀęŚĀúśĽě„Āó„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚüļśú¨„ĀĆśé≤„Āí„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮśĽĎŤĶįśÄß„āíÁĘļšŅĚ„Āó„Ā¶śĎ©śď¶„Ā®ÁÜĪ„Ɇ„É©„āíśäĎ„Āą„āč„Āü„āĀ„Āģ„āā„Āģ„Äā„Āē„āČ„ĀꌟƚłÄťÉ®šĹć„ĀĮ„ÄĆ7śó•ŚĺĆšĽ•ťôć„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚĎ®śúü„Éę„Éľ„Éę„ĀĮ„ÄĀÁü≠śúü„Āģšłäśõł„Āć„Āę„āą„āčŤ≤†śčÖŤďĄÁ©ć„āíťĀŅ„ĀĎ„āčÁčô„ĀĄ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā

ŚČćŚá¶ÁźÜ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģLDM„ĀĮ„ÄĀŤ∑°śģč„āäšļąťė≤„Āę„āāÁźÜ„Āę„Āč„Ā™„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤ°®Áöģ„É™„É≥„ÉĎ„ĀęŤÄĀŚĽÉÁČ©„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„Ā®Ť∂Öťü≥ś≥Ę„ĀģťÄŹťĀé„ĀĆŤźĹ„Ā°„āč„Āü„āĀ„ÄĀÁčô„Ā£„ĀüŚĪ§„ĀęŚĚᚳĄĀęŚÖ•„āČ„ĀöŤ°®ťĚĘŚĀī„ĀęÁÜĪ„ĀĆŚĀŹ„āč„É™„āĻ„āĮ„ĀĆŚĘó„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŚÖą„ĀęLDM„Āߌ∑°„āä„Ā®śįīŚąÜ„Éź„É©„É≥„āĻ„āíśēī„Āą„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀÁÜĪ„ĀģťÄö„āäťĀď„ĀƜ奄ĀŅ„ÄĀŚĪÄśČÄÁöĄ„Ā™ťĀéÁÜĪÔľąÔľĚŤ∑°„ĀģŚľē„ĀćťáĎԾȄāíťĀŅ„ĀĎ„āĄ„Āô„ĀŹ„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

„Āĺ„Ā®„āĀ

‚φŤĶ§„ĀŅ„ĀĆśēįśó•„Āß„āĻ„ÉÉ„Ā®Śľē„ĀŹ‚ÜíťÄöŚłłÁĶĆťĀé„Äā‚Ď°ŤČ≤„āĄŚáĻŚáł„ĀĆÁ∂ö„ĀŹÔľŹÁóõ„āÄ‚Üíśó©„āĀ„ĀęÁõłŤęá„Äā‚ĎĘśĮéŚõěLDM‚Üí„ÉŹ„ā§„Éē„ÄĀ7śó•„Éę„Éľ„Éę„ÄĀ„āł„āß„ÉęԾ蜼ύĶį„Āߍ∑°„ĀģšłčŚúį„āíšĹú„āČ„Ā™„ĀĄ„Äā

4. „ÉŹ„ā§„Éē„Āß„āĄ„ĀĎ„Ā©„Āô„āč„Āģ„ĀĮ„Ā™„Āú„Āč

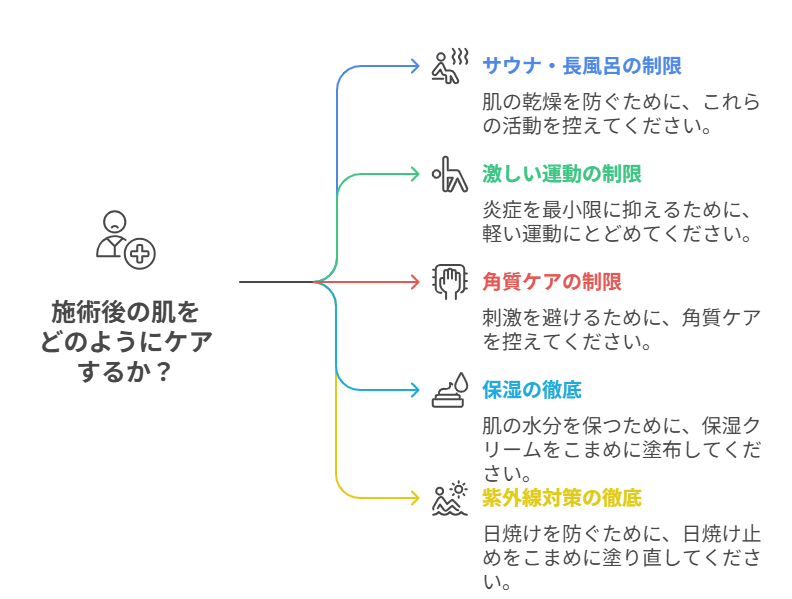

ŤĶ∑ÁāĻ„ĀĮ„ā∑„É≥„Éó„Éę„Āß„ÄĀÁÜĪ„ĀĆšłÄÁāĻ„ĀęťõÜšł≠„Āó„Āô„Āé„āč„Āď„Ā®„ÄāŤ™ėŚõ†„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ

- šĻĺÁá•„ĀĆŚľ∑„ĀĄŤāĆÔľąÁÜĪšľĚŚįé„ĀĆšĻĪ„āĆ„ÄĀśĶÖ„ĀĄŚĪ§„Āßśł©Śļ¶„ĀĆšłä„ĀĆ„āä„āĄ„Āô„ĀĄÔľČ

- śĽĎŤĶįšłćŤ∂≥ÔľŹŚúß„ĀģŚĀŹ„āäÔľą„āł„āß„ÉęšłćŤ∂≥„āĄŚĮÜÁĚÄšłćŤČĮ„ÄĀŚźĆ„ĀėŚ†īśČÄ„Āß„ĀģŚĀúśĽěÔľČ

- ťĀéŚĮÜ„Ā™„É™„ÉĒ„Éľ„ÉąÔľąŚźĆšłÄťÉ®šĹć„āíÁü≠śúüťĖď„Āßšłäśõł„ĀćÔľČ

- Á¶ĀŚŅƝɮšĹć„Āł„ĀģÁÖߌįĄÔľąÁõģ„ÉĽÁĒ≤Áä∂ŤÖļ„ÉĽŚČĶťÉ®„Ā™„Ā©„ĀĮ„ĀĚ„āā„ĀĚ„āāŚĮĺŤĪ°Ś§ĖÔľČ

„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā

šļąťė≤„ĀĮ‚ÄúŚČć„ÉĽšł≠„ÉĽŚĺĆ‚ÄĚ„ĀģšłČŚĻē„ĀߍÄÉ„Āą„āč„Āģ„ĀĆŚģüŤ∑ĶÁöĄ„Äā

ŚČćÔľöšĻĺÁá•„ÉĽŤĶ§„ĀŅ„ĀĆŚľ∑„ĀĄśó•„ĀĮ„ÉŹ„ā§„Éē„ā퍶čťÄĀ„āä„ÄĀLDM„Ā†„ĀĎ„Āꌹá„āäśõŅ„Āą„Ā¶Ś∑°„āä„ÉĽśįīŚąÜ„āíśēī„Āą„āč„ÄāšĻĺÁá•śôā„Āģ„ÉŹ„ā§„Éē„ĀĮťĀŅ„ĀĎ„āč„ĀĆŤČĮ„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Äā

šł≠Ôľö„āł„āß„Éę„āíŚćĀŚąÜ„ĀęšĹŅ„ĀĄ„ÄĀŚĮÜÁĚÄ„Āē„Āõ„ÄĀŚźĆ„ĀėŚ†īśČÄ„Āęś≠Ę„āĀ„Ā™„ĀĄ„ÄāÁÖߌįĄťĖďťöĒ„ĀĮŚźĆšłÄťÉ®šĹć„Āß„ÄĆ7śó•ŚĺĆšĽ•ťôć„Äć„Āģ„Éę„Éľ„Éę„āíŚģą„āč„Äā

ŚĺĆÔľö7śó•šĽ•ŚÜÖ„ĀĮ„āĶ„ā¶„Éä„āĄŚľ∑„ĀĄśĎ©śď¶„āíŚõěťĀŅ„Āó„ÄĀšŅĚśĻŅ„Ā®ÁīꌧĖÁ∑öŚĮĺÁ≠Ė„āíŚĺĻŚļē„ÄāŚąļśŅÄ„āíśłõ„āČ„Āô„Āď„Ā®„ĀßťĀÖÁôļśÄß„ĀģŤĶ§„ĀŅ„ÉĽŤČ≤„āÄ„āČ„āíśäĎ„Āą„Āĺ„Āô„Äā

„Ā™„Āä„ÄĀÁÜĪ„ĀģŚÖ•„āäśĖĻ„ĀĮśôāťĖďŚ∑ģ„Āߍā≤„Ā§„Āü„āĀ„ÄĀŚĹďśó•„Āģ‚ÄúŚ§ČŚĆĖ‚ÄĚ„Āꌟą„āŹ„Āõ„Ā¶šłäśõł„Āć„Āó„Āü„ĀŹ„Ā™„āčŚŅÉÁźÜ„ĀĮÁ¶ĀÁČ©„Äā2„Äú4ťÄĪťĖď„ĀߌľĺŚäõśĆáś®ô„ĀĆšłäŚźĎ„ĀŹŤá®Śļä„Éá„Éľ„āŅ„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ‚ÄúŚĺÖ„Ā§„ĀĽ„Ā©śēī„ĀÜ‚ÄĚťĚĘ„ĀĆ„Āā„āč„Āč„āČ„Āß„Āô„ÄāÁĄ¶„āČ„Ā™„ĀĄť†ĽŚļ¶„ĀĆ„ÄĀÁĶźśěúÁöĄ„Āę„āĄ„ĀĎ„Ā©„ĀģŚõěťĀŅÁ∑ö„Āę„āā„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

5. „ÉŹ„ā§„Éē„ĀĮŤāĆ„Éą„É©„ÉĖ„Éę„ĀꌟτĀĄ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč

„ÉŹ„ā§„Éē„ĀģŚĺ󜥏ŚąÜťáé„ĀĮ„ÄĀŤľ™ťÉ≠„Āģ„āā„Āü„Ā§„Āć„āĄŚľĺŚäõ„ĀģŚļēšłä„Āí„Ā™„Ā©‚ÄúŚúüŚŹį„ĀģŚľē„ĀćÁ∑†„āĀ‚ÄĚ„ÄāšłÄśĖĻ„Āß„ÄĀÁāéÁóá„ĀĆŤĶį„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Éč„ā≠„Éď„ÉĽŚā∑„ÉĽśĄüśüďťÉ®šĹć„ĀĮťĀ©ŚŅúŚ§Ė„Ā®„Āē„āĆ„āč„Āģ„ĀĆšłÄŤą¨ÁöĄ„Āß„Āô„Äā

ś≥®śĄŹšļ蝆քĀę„āāŚā∑„ÉĽśĄüśüď„ÉĽŤÖęÁėć„Ā™„Ā©„ĀģÁóÖŚ§ČťÉ®„ĀĮśéß„Āą„āč„Ā®śėéÁ§ļ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁõģ„ĀģŚĎ®„āä„āĄÁĒ≤Áä∂ŤÖļÔľąť¶Ė„Āģś≠£ťĚĘԾȄĀ™„Ā©„āāťĀŅ„ĀĎ„āč„ĀĻ„Ā杆ėŚüü„Āß„Āô„Äā

„Āß„ĀĮ„ÄĀŤĶ§„āČť°Ē„ÉĽ„āÄ„ĀŹ„ĀŅ„ÉĽŤāĆŤćí„āĆśúü„ĀĮÔľü„ÄÄ„Āď„Āď„ĀߌĹĻÁęč„Ā§„Āģ„ĀĆLDM„Āß„Āô„Äā

ŤĶ§„āČť°Ē„āĄ„āÄ„ĀŹ„ĀŅ„ÄĀ„Éč„ā≠„ÉďŚĎ®Ťĺļ„ĀģÁāéÁóá„ĀęŚĮĺ„Āô„āčLDM„ĀģŚ∑°„āä„āĪ„āĘ„ĀĆŚ§öśēįÁīĻšĽč„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤ°®Áöģ„É™„É≥„ÉĎ„ĀęŤÄĀŚĽÉÁČ©„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„Ā®Ť∂Öťü≥ś≥Ę„ĀģťÄŹťĀé„ĀĆšĹéšłč„Āô„āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚČ朏ź„ĀęÁęč„Ā§„Ā®„ÄĀ„Āĺ„ĀöŤ°®ťĚĘ„ÄúśĶÖŚĪ§„āíśēī„Āą„āč‚ÜíŚŅÖŤ¶Ā„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶„ÉŹ„ā§„Éē„Ā®„ĀĄ„ĀÜť†ÜÁē™„Āģ„ĀĽ„ĀÜ„ĀĆŚźąÁźÜÁöĄ„Äā

‚ÄúšĽä„Āā„āčÁāéÁóá„āíťéģ„āĀ„āč„Āģ„ĀĮLDM„ÄĀŚúüŚŹį„ĀģŚõļŚģö„ĀĮ„ÉŹ„ā§„Éē‚ÄĚ„Ā®ŚĹĻŚČ≤ŚąÜśčÖ„Āô„āĆ„Āį„ÄĀŤāĆ„Éą„É©„ÉĖ„Éęśúü„Āß„āāÁĄ°ÁźÜ„Ā™„ĀŹŚČćťÄ≤„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā

ÁĶźŤęĖ

śīĽŚčēśÄß„ĀģÁāéÁóá„āĄŚā∑„ĀĆ„Āā„āčťÉ®šĹć„ĀĮ„ÉŹ„ā§„Éē„āíťĀŅ„ĀĎ„āč„ÄāŤāĆ„ĀĆšłćŚģČŚģö„Ā™ťÄĪ„ĀĮLDM„Āģ„ĀŅ„Āßśēī„Āą„ÄĀŤźĹ„Ā°ÁĚÄ„ĀĄ„Āü„āČ„ÉŹ„ā§„Éē„ĀߌúüŚŹį„ā팾ē„Āć„Āó„āĀ„āč„Āď„Ā®„ĀߌģČŚÖ®„Ā®ÁĶźśěú„Āģ„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀĆŚŹĖ„āä„āĄ„Āô„ĀĄťÄ≤„āĀśĖĻ„Āß„Āô„Äā

6. LDM„Ā®šĹĶÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„Āģťá捶ĀśÄß

LDMÔľąŚ§öťáćŤ∂Öťü≥ś≥ĘԾȂÜí„ÉŹ„ā§„Éē„Āģť†Ü„ĀĮ„ÄĀ„āĄ„ĀĎ„Ā©„ÉĽŤĶ§„ĀŅ„ÉĽŤ∑°„ĀģŤ¶≥ÁāĻ„Āč„āČ„āāŚźąÁźÜÁöĄ„Āß„Āô„ÄāŤÄĀŚĽÉÁČ©„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„ĀĽ„Ā©Ť∂Öťü≥ś≥Ę„ĀģťÄŹťĀé„ĀĮŤźĹ„Ā°„ÄĀŚäĻśěú„ĀĆŚľĪ„ĀŹ„Ā™„āč„Āč„āČ„Āß„Āô„Äā

„Āĺ„ĀöLDM„Āߌ∑°„āä„Ā®śįīŚąÜ„Éź„É©„É≥„āĻ„āíśēī„Āą„ÄĀ‚Äúťõ≤‚ÄĚ„āíśČē„Ā£„Ā¶„Āč„āČśú¨Áē™„ĀģÁÜĪ„āíŚÖ•„āĆ„āč„ĀĽ„ĀÜ„ĀĆ„ÄĀÁÜĪ„ĀĆŚĚᚳĄĀęŚĪä„Āć„āĄ„Āô„ĀĄÔľĚŚĪÄśČÄÁöĄ„Ā™ťĀéÁÜĪ„ĀĆŤĶ∑„Āď„āä„Āę„ĀŹ„ĀĄ„Āģ„Āß„Āô„Äā

2„Äú4ťÄĪťĖď„ĀߌľĺŚäõ„ĀĆšłä„ĀĆ„āčŤá®Śļä„Éá„Éľ„āŅ„āāÁ§ļ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁõīŚĺĆ„Āģ„ÉĄ„ɧԾąLDMԾȄĀ®śēįťÄĪťĖďŚĺĆ„ĀģŚľē„ĀćÁ∑†„Āĺ„āäÔľą„ÉŹ„ā§„ÉēԾȄāíśôāťĖł„Āß„Ā§„Ā™„Āź„Āģ„ĀĆšĹĶÁĒ®„Āģšĺ°ŚÄ§„Āß„Āô„Äā

ŚČćŚćä„ĀßśįīśĽī„É™„Éē„ÉÜ„ā£„É≥„āįÔľąLDMԾȂÜíŚĺĆŚćä„Āßť°Ē„Āģ„ÉŹ„ā§„Éē„Ā®„ĀĄ„ĀÜť†ÜŚļŹ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ÄĀ‚ÄúŤ°®ťĚĘ„āíśēī„Āą„āč‚ÄĚ√ó‚ÄúŚúüŚŹį„āíŚõļŚģö„Āô„āč‚ÄĚ„ĀģšļĆŤľ™śßčśąź„āíŚģüÁŹĺ„Āó„Āĺ„Āô„Äā

šĻĺÁá•„ĀĆŚľ∑„ĀĄťÄĪ„ĀĮLDM„Ā†„ĀĎ„Āꌹá„āäśõŅ„Āą„āč„Āď„Ā®„āā„ÄĀŚģČŚÖ®„ĀęŚĮĄšłé„Āó„Ā§„Ā§„ÄĀšĽēšłä„ĀĆ„āä„ĀģŚģČŚģöśĄü„āíťęė„āĀ„āč‚ÄĒLDMšĹĶÁĒ®„ĀģśúÄťá捶Ā„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„Āß„Āô„Äā

7. śé®Ś•®ť†ĽŚļ¶„Ā®ťõÜšł≠„āĪ„āĘ„Āģ„ĀĒśŹźś°ą

śé®Ś•®ť†ĽŚļ¶

2ťÄĪťĖď„Āä„Āć√ó4ŚõěÔľąÁīĄ2„ĀčśúąÔľČ„Äā

„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆÁü≠śúüťĖď„Āę„ÉÜ„É≥„ÉĚ„āą„ĀŹÁ©ć„ĀŅťáć„Ā≠„āč„ĀĽ„Ā©„ÄĀŚ§ČŚĆĖ„ĀĮ‚ÄúŤ≤ĮťáĎ‚ÄĚ„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶śĆĀ„Ā°„ĀĆšľł„Ā≥„āč„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤÄÉ„ĀąśĖĻ„Āß„Āô„Äā„ÉŹ„ā§„Éē„ĀģŚģüśĄü„ĀĮŚĹďśó•„Äúśēįśó•„Āģ‚Äú„Āô„Ā£„Āć„āä‚ÄĚ„Ā®„ÄĀ2„Äú4ťÄĪťĖď„Āßťęė„Āĺ„āč‚Äú„ÉŹ„É™„ĀģŚļēšłä„Āí‚ÄĚ„Ā®„ĀĄ„ĀÜšļĆśģĶťöé„Āߍā≤„Ā°„Āĺ„Āô„Äā2ťÄĪťĖď„ÉĒ„ÉÉ„ÉĀ„Ā™„āČ„ÄĀ„Āď„Āģ‚ÄúŤā≤„Ā§śôāťĖď‚ÄĚ„āí„Āć„Ā°„āď„Ā®ÁĘļšŅĚ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀŚČćŚõě„ĀģśČčŚŅú„Āą„ĀĆśģč„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„ĀÜ„Ā°„ĀꜨ°„ĀģšłÄśČč„āíťáć„Ā≠„āČ„āĆ„āč„Āü„āĀ„ÄĀšĹü„ĀģťÄĒŚąá„āĆ„ĀĆŚįĎ„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚäĻśěú„ĀģšłäšĻó„Āõ„ĀĆÁčô„Āą„Āĺ„Āô„Äā

ŚźĆšłÄťÉ®šĹć„ĀĮ„ÄĆ7śó•ŚĺĆšĽ•ťôć„Äć„ĀģŚģČŚÖ®śĚ°šĽ∂„āíŚģą„āä„Ā§„Ā§„ÄĀśĮéŚõě„ĀĮ„Āė„āĀ„ĀęLDM„ĀßÁÜĪ„ĀģťÄö„āäťĀď„āíśēī„Āą„āč„Āģ„ĀĆŚüļśú¨„ÄāšĻĺÁá•„āĄŤĶ§„ĀŅ„ĀĆŚľ∑„ĀĄťÄĪ„ĀĮLDM„Āģ„ĀŅ„Āꌹá„āäśõŅ„Āą„ÄĀŤāĆ„āíŚģą„āä„Ā™„ĀĆ„āČś¨°Śõě„ĀģŚÖ•„āäśĖĻ„āíŤČĮ„ĀŹ„Āô„āč‚ÄúšĽēŤĺľ„ĀŅŚõě‚ÄĚ„Āę„Āó„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā

„Āē„āČ„ĀęŚČć„Āģ„āĀ„āä„ĀęśĒĽ„āĀ„Āü„ĀĄśĖĻ„Āł

Ťá®Śļä„Éá„Éľ„āŅ„Āß„ĀĮ1ťÄĪťĖď„Āä„Āć„ĀģťęėŚĮÜŚļ¶„Éó„É©„É≥„ĀĆÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŤāĆ„Āģ„ā≥„É≥„Éá„ā£„ā∑„Éß„É≥„ĀĆŤČĮŚ•Ĺ„Āß„ÄĀÁü≠śúüťõÜšł≠„ĀßšłÄśįó„ĀęŚĹĘ„āíšĹú„āä„Āü„ĀĄŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀ1ťÄĪťĖď„Āä„Āć√ó4Śõě„āāťĀłśäěŤāĘ„Āę„Äā

šľĚ„āŹ„āä„āĄ„Āô„ĀĄŤ¶ĀÁīĄ

- Á∂ö„ĀĎ„Ā¶śČď„Ā§„Ā®„ÄĀŚČćŚõě„Āģ‚Äú„ĀĄ„ĀĄŚ§ČŚĆĖ‚ÄĚ„ĀꜨ°„ĀģŚõě„ĀĆ„Ā°„āÉ„āď„Ā®šĻó„Ā£„Āč„āč„Äā

- LDM‚Üí„ÉŹ„ā§„Éē„Āģť†Ü„ĀßťÄö„āäťĀď„āíśēī„Āą„āč„Āč„āČ„ÄĀÁÜĪ„ĀƄɆ„É©„Ā™„ĀŹŚÖ•„āä„āĄ„Āô„ĀĄ„Äā

- ÁĶźśěú„ÄĀŚáļŚäõ„āĄŚõěśēį„āíÁĄ°ÁźÜ„Āęšłä„Āí„Ā™„ĀŹ„Ā¶„āā„ÄĀšĽēšłä„ĀĆ„āä„ĀģŚģČŚģöśĄü„Ā®śĆĀÁ∂ö„āíšł°Áęč„Āó„āĄ„Āô„ĀŹ„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

‚ÄúśČčŚŅú„Āą„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ‚ÄĚ1Śõě30Áßí„ĀßOK„Äā

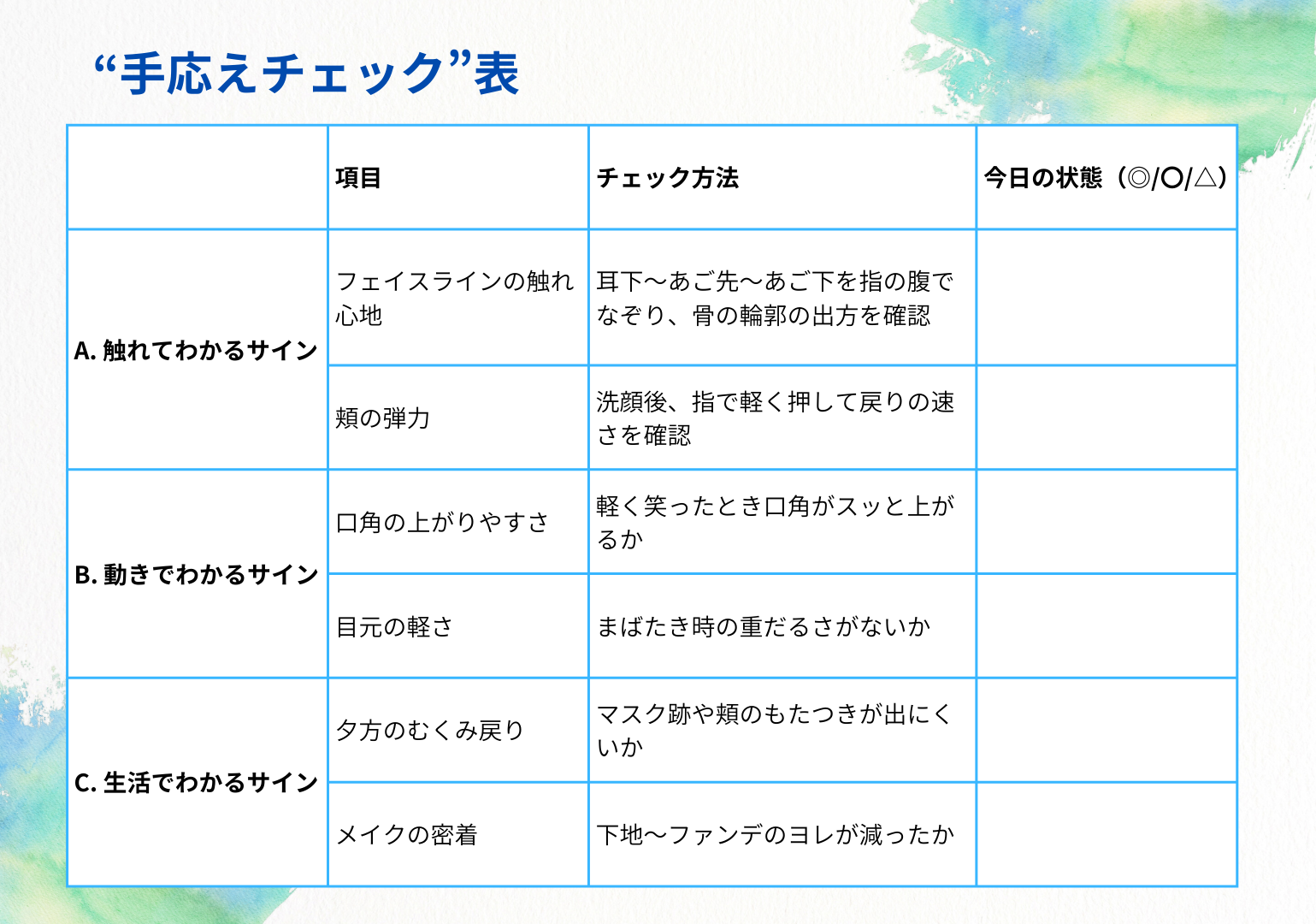

A. Ťß¶„āĆ„Ā¶„āŹ„Āč„āč„āĶ„ā§„É≥

- „Éē„āß„ā§„āĻ„É©„ā§„É≥„ĀģŤß¶„āĆŚŅÉŚúįÔľöŤÄ≥šłč„Äú„Āā„ĀĒŚÖą„Äú„Āā„ĀĒšłč„āíśĆá„ĀģŤÖĻ„Āß„Ā™„Āě„āä„ÄĀť™®„ĀģŤľ™ťÉ≠„ĀģŚáļśĖĻ„āíÁĘļŤ™ć„Äā

- ť†¨„ĀģŚľĺŚäõÔľöśīóť°ĒŚĺĆ„ÄĀśĆá„ĀߍĽĹ„ĀŹśäľ„Āó„Ā¶śąĽ„āä„ĀģťÄü„Āē„āíÁĘļŤ™ć„Äā

B. Śčē„Āć„Āß„āŹ„Āč„āč„āĶ„ā§„É≥

- ŚŹ£Ťßí„Āģšłä„ĀĆ„āä„āĄ„Āô„ĀēÔľöŤĽĹ„ĀŹÁ¨Ď„Ā£„Āü„Ā®„Ā挏£Ťßí„ĀĆ„āĻ„ÉÉ„Ā®šłä„ĀĆ„āč„Āč„Äā

- ÁõģŚÖÉ„ĀģŤĽĹ„ĀēÔľö„Āĺ„Āį„Āü„Āćśôā„Āģťáć„Ā†„āč„Āē„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āč„Äā

C. ÁĒüśīĽ„Āß„āŹ„Āč„āč„āĶ„ā§„É≥

- Ś§ēśĖĻ„Āģ„āÄ„ĀŹ„ĀŅśąĽ„āäÔľö„Éě„āĻ„āĮŤ∑°„āĄť†¨„Āģ„āā„Āü„Ā§„Āć„ĀĆŚáļ„Āę„ĀŹ„ĀĄ„Āč„Äā

- „É°„ā§„āĮ„ĀģŚĮÜÁĚÄÔľöšłčŚúį„Äú„Éē„ā°„É≥„Éá„Āģ„É®„ɨ„ĀĆśłõ„Ā£„Āü„Āč„Äā

„ÄźťõÜšł≠„āĪ„āĘÁĒ®„ā™„āĻ„āĻ„É°śĖĹŤ°ď„ÄĎ

- śúÄŚÖąÁęĮśįīśĽī„É™„Éē„ÉÜ„ā£„É≥„āįÔľąLDMÁ≥ĽÔľČÔľčHIFU„ÄąŚąĚŚõěťôźŚģö„ÄČ

HIFU 3,000 shot ¥14,800

Ôľč - śúÄŚÖąÁęĮśįīśĽī„É™„Éē„ÉÜ„ā£„É≥„āįÔľąLDMÁ≥ĽÔľČÔľč„ÉŹ„ā§„Éē

ťÄöŚłłÔľą„ÉŹ„ā§„Éē 5,000 shotÔľČ√ó3Śõě„ÄĬ•59,800

‚ÄĽśúČŚäĻśúüťôźÔľöŤ≥ľŚÖ•śó•„āą„āä2„āęśúą

Áčô„ĀĄ

ŚļŹÁõ§„ĀęŚĮÜŚļ¶„Āģ„Āā„āč4Śõě„ĀߌúüŚŹį„Āę„āĻ„ā§„ÉÉ„ÉĀ‚Ü횼•ŚĺĆ„ĀĮÁä∂śÖč„Āꌟą„āŹ„Āõ„Ā¶ťĖďťöĒ„ā팼∂„Āį„Āó„Ā¶Á∂≠śĆĀ„ÄāśĖĹŤ°ďť†ÜŚļŹÔľąLDM‚Üí„ÉŹ„ā§„ÉēԾȄĀߌģȌ֮ԾܚĽēšłä„ĀĆ„āä„ĀģŚģČŚģö„āíšł°Áęč„Āó„Āĺ„Āô„Äā

8. ŚģČŚÖ®„Āģ„Āü„āĀ„Āģ„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ„É™„āĻ„Éą

ŚąĚŚõěŚČć

- śóĘŚĺÄś≠ī„ÉĽŚ¶äŚ®†/śéąšĻ≥„ÉĽ„Éö„Éľ„āĻ„É°„Éľ„āę„Éľ„ÉĽťáĎŚĪěť°ě„ÉĽś≠ĮÁßĎś≤ĽÁôāťÉ®šĹć„ĀģśúČÁĄ°„āíŚÖĪśúČ„ÄāŚā∑„ÉĽśĄüśüď„ÉĽŤÖęÁėć„Ā™„Ā©ÁóÖŚ§ČťÉ®„ĀĮšłćŚŹĮ„ÄāÁõģ„ĀģŚĎ®„āä„ÉĽÁĒ≤Áä∂ŤÖļ„ĀĮťĀŅ„ĀĎ„āč„Āģ„ĀĆŚéüŚČá„Äā

ŚĹďśó•

- śįīŚąÜ„āí„Āď„Āĺ„āĀ„Āę„ÄĀŚ°©ŚąÜ„ÉĽ„āĘ„Éę„ā≥„Éľ„Éę„ĀĮśéß„Āą„āĀ„Äā

- šĻĺÁá•„āĄŤĶ§„ĀŅ„ĀĆŚľ∑„ĀĄÁģáśČÄ„ĀĮ‚ÄúLDM„Āģ„ĀŅ‚ÄĚ„ĀꌧȜõī„Äā„āł„āß„ÉꌰóŚłÉ„ÉĽŚĮÜÁĚÄ„ÉĽśĽĎŤĶį„ĀßÁÜĪ„Ɇ„É©„āíŚõěťĀŅ„Äā

śĖĹŤ°ďŚĺĆÔľą7śó•ťĖďÔľČ

- „āĶ„ā¶„Éä„ÉĽťē∑ťĘ®ŚĎā„ÉĽŚľ∑„ĀĄťĀčŚčē„ÉĽŤßíŤ≥™„āĪ„āĘ„ĀĮśéß„Āą„āč„ÄāšŅĚśĻŅÔľčÁīꌧĖÁ∑öŚĮĺÁ≠Ė„ĀĮ‚ÄúŚ§ö„āĀ‚ÄĚ„ĀĆŚźąŤ®ÄŤĎČ„Äā

9. „Āĺ„Ā®„āĀÔľöśÄĖ„ĀŹ„Ā™„ĀĄ„ÉŹ„ā§„Éē„ĀģŚŹó„ĀĎśĖĻ

„āĄ„ĀĎ„Ā©„ĀģŤĶ∑ÁāĻ„ĀĮÁÜĪ„ĀģťõÜšł≠„Äā„Ā†„Āč„āČ„Āď„ĀĚ„ÄĀšĻĺÁá•śó•„āíťĀŅ„ĀĎ„āč ‚Üí LDM„ĀßťÄö„āäťĀď„āíśēī„Āą„āč ‚Üí „āł„āß„ÉęÔľčŚĮÜÁĚÄԾ蜼ύĶį ‚Üí ŚąļśŅÄ„āíťĀŅ„ĀĎ„Ā¶Śģą„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĶĀ„āĆ„āíŚģą„āč„Ā†„ĀĎ„Āß„É™„āĻ„āĮ„ĀĮŚ§ß„Āć„ĀŹšłč„Āí„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā

2ťÄĪťĖď„ÉĒ„ÉÉ„ÉĀ„Āßťáć„Ā≠„āč„Ā®„ÄĀŚäĻśěú„ĀĆ‚ÄúšłäšĻó„Āõ‚ÄĚ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āć„Āĺ„Āô„Äā

ÁõīŚĺĆ„ĀģśļÄŤ∂≥ÔľąLDMԾȄĀę„ÄĀśēįťÄĪťĖď„Āߍā≤„Ā§ŚõļŚģöśĄüÔľąHIFUԾȄĀĆťáć„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀŹśĖĹŤ°ď„Ā†„Āč„āČ„ÄĀšĽēšłä„ĀĆ„āä„Ā®śĆĀ„Ā°„ĀĆšľł„Ā≥„āĄ„Āô„ĀĄ„Āģ„Āß„Āô„Äā

„ĀĒšļąÁīĄ„ĀĮŚÖ¨ŚľŹLINE„Āč„āČ„ĀäŚĺÖ„Ā°„Āó„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„Äā

‚ÄĽ‚ÄúLDM‚ÄĚ„ĀĮLocal Dynamic Micro-massageśäÄŤ°ď„āíśĆá„ĀôšłÄŤą¨ÁöĄÁē•Áßį„Āß„Āā„āä„ÄĀWellcometÁ§ĺ„ĀģÁôĽťĆ≤ŚēÜś®ô„ÄéLDMśįīÁéČ„É™„Éē„ÉÜ„ā£„É≥„āį¬ģ„ÄŹ„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā

LDM„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĆLocal Dynamic Micro-massageÔľąLDMԾȜĖĻŚľŹ„ĀģŤ∂Öťü≥ś≥ĘÁĺéŚģĻś©üŚô®„ÄÄšĽ•šłč„ÄĀŚĹď„āĶ„ā§„Éą„Āß„ĀĮ„ÄĆLDM„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äć